Nous décidons de commencer par le haut de la rue principale, la rue des Templiers.

Nous c’est Ghyzane (Guisane ?), Benedicte, Christine, bientôt rejointes par Laura et Odilon endormi.

Sur le trottoir de gauche, sans lumière, les maisons semblent inhabitées. Ca tombe bien on fait celles de droite, au soleil. Une seule âme, une dame qui tond sa pelouse et ne nous entend pas l’appeler.

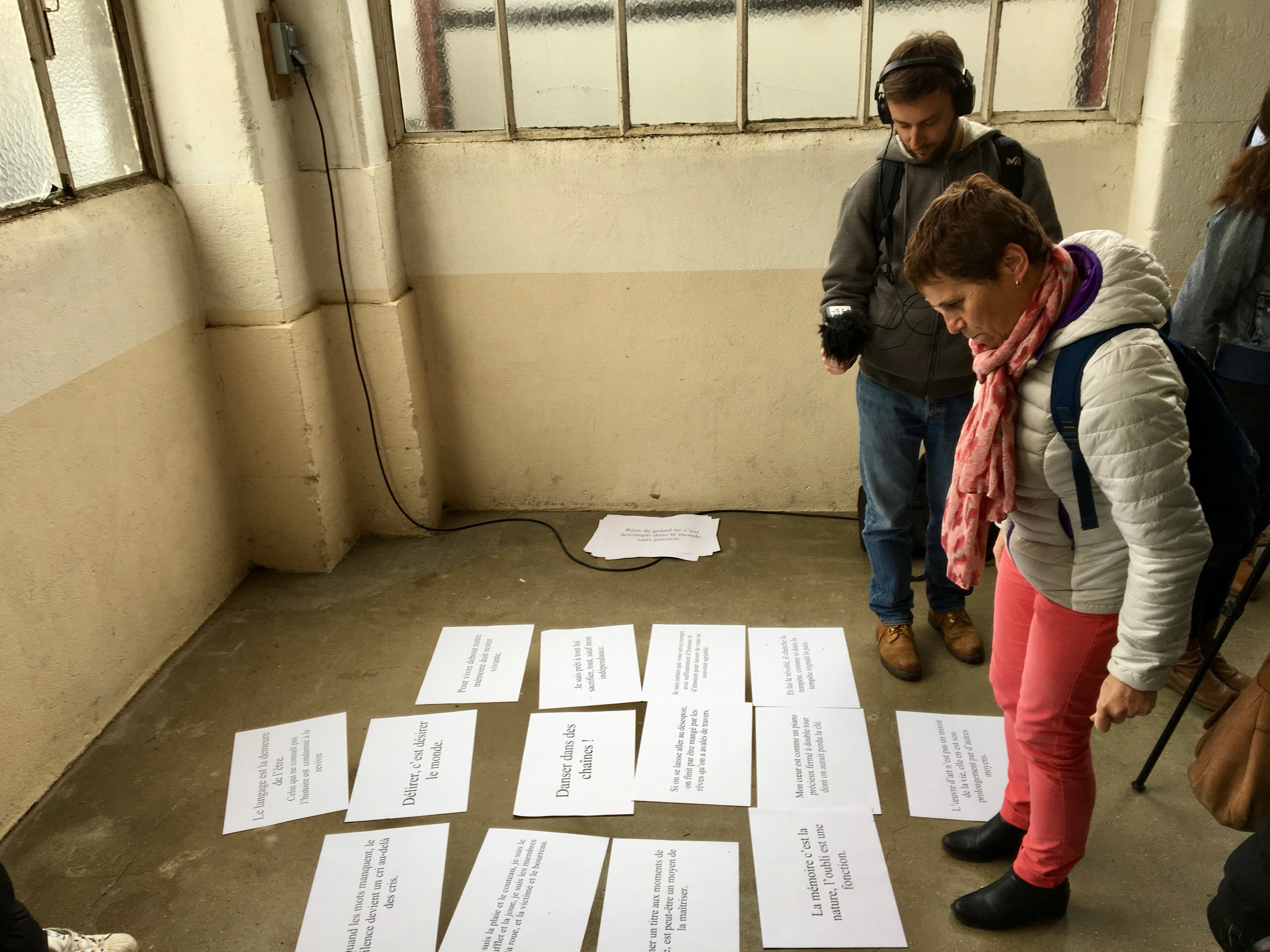

Ghyslane nous écoute avec son micro, elle prend nos commentaires sur ces maisons aux airs à l’abandon ; les chants de quelques oiseaux. Nos remarques sur cette maison en travaux où tout semble bientôt prêt à accueillir des vies en harmonie. Sa présence légère avec son micro incite à écouter mieux, à écouter autrement, nos voix, nos pas, les sonnettes… A mesure que nous progressons l’observer écouter me réjouit ; cela incite à entendre ces ambiances.

Les portes avec sonnette, les portes sans sonnette, ou avec mais qui ne fonctionnent pas, les personnes qui, quoi qu’il en soit, ouvrent, mais la fenêtre, au cas où on glisserait un pied par la porte ?

La première à ouvrir cette fenêtre se dit malade, elle tient son blouson contre sa gorge, et sourit. Elle aimerait que nous rencontrions le maire, mais il est à la Fête des fleurs à Cheverny. Elle insiste, demande comment nous joindre pour le prévenir. Bénédicte esquive. Annette – on l’apprendra plus tard, c’est la fille d’Antoinette, la vieille dame qui, comme sa fille, nous ouvrira sa fenêtre, 100 mètres plus bas mais sur le versant sans soleil –, décline notre offre de poser sur son pas de porte mais ne dit pas non pour l’invitation. Et nous met sur la piste des Oliveira qui eux adorent Arville, sont en résidence secondaire depuis longtemps et envisagent de rester s’installer ; eux ils seront intéressés.

La tondeuse a cessé, elle a rejoint son compagnon qui nous observe du fond de son jardin. C’est elle qui viendra jusqu’à nous tout en traduisant à son conjoint ce que nous lui apprenons ; le leitmotiv bien rodé que Bénédicte décline avec un rythme plus ou moins appuyé, modulé, selon les situations. C’est encore un non pour être filmé devant son pas de porte, sous prétexte de ses rides qui racontent son âge.

Alors on poursuit, on tente le château aussi. Il semble faire pendant à la commanderie. Un grand domaine, dont on ne voit qu’une cheminée et un bout de façade, qui me semble assez récente, fin 17 ou 18e s, et austère. Ce sera un petit jeu de piste, trouver une des entrées qui permettrait de communiquer avec son gardien, ou mieux un de ses habitants. Sur cette rue elles en feront deux mais sans succès.

La question se pose parfois par où entrer, il y a plusieurs entrées, on n’ose frapper par derrière, peut-être sur le côté… Il y aurait de quoi faire un reportage photo sur les formes des sonnettes, sur les rideaux plus ou moins épais, les fenêtres sans rideau aussi, ou avec volets… Les bâtis sont pour beaucoup cachés par l’espèce de crépi, sauf pour une maison en cours de restauration dans les règles de l’art, qui met en valeur la façade avec ses pierres et son vieil enduit. On remarque qu’il n’y a pas de chien. Mais devant une maison la grille est cadenassée, à deux endroits. Ailleurs au contraire des cordes flottent entre deux pieux et la vieille porte de fer forgée perdue au milieu de parterres de fleurs ne semble là que pour le décor.

La porte s’ouvre là où la boîte aux lettres peinte indique un accueil différent. C’est Brigitte qui nous ouvre, c’est son mari qui a peint la boîte mais elle peint, elle, en effet, et prend des cours chez un certain Merlin, qui n’habite pas loin, une maison un peu plus haut dans la campagne. Elle accepte volontiers de poser devant sa porte, près de sa boîte aux lettres colorée. Elle est habillée de noir. Résidence secondaire – elle vit dans l’Yonne – sa maison deviendra bientôt principale. Pendant qu’elle parle je vois une tête sortir de la maison où nous avions tapé au carreau. Brigitte va nous mener rencontrer cette vieille dame qui nous ouvre de nouveau sa fenêtre. Elle hésite à se prêter au jeu d’être filmée, elle a honte de son chapeau rivé sur sa tête, mais Brigitte la rassure. Elle porte des gilets les uns sur les autres, sa manche droite est brulée, son regard encore bien planté en elle, et son sourire un peu gêné s’adresse à sa voisine qui, encore, la rassure.

Accompagnée de Brigitte la passeuse et d’Odilon sur lesquels se posent tous les regards nous rencontrons sa voisine et complice de peinture. Les Oliveira ont aussi une boîte aux lettres peinte. Elle pose devant son pas de porte. Puis nous invite à regarder ses toiles. Des vues autour de Jérusalem. Elle s’installera à Arville une fois retraitée, elle aime cette nature, ces paysages, les collines, « c’est pas comme là où c’est plat », et puis avec la voisine c’est plus que la famille, d’ailleurs leurs jardins communiquent. Le mari fait des apparitions avec ses gants de jardin. Ce serait lui l’expert en peinture selon elle. Au cours de peinture vient aussi une infirmière de Souday et puis une personne de Mondoubleau. Elle appellera leur maitre de dessin, Merlin, pour lui demander de nous recevoir. Il accepte mais pas sa femme. Rendez-vous dans trente minutes. Le temps de finir le porte à porte dans cet Arville bien désert. Brigitte nous indique la maison de l’ancienne mairesse, en contrebas. Nous poursuivons. Porte close. En remontant vers le croisement nous rencontrons la vieille dame qui nous interroge : elle voudrait savoir s’il est possible d’éviter d’être montrée dans le film. Bien sûr la rassure Bénédicte qui s’inquiète « mais vous êtes sortie exprès pour nous demander ça » Oui explique Antoinette, elle a peur que ça fasse des histoires, avec ses enfants, et d’autres. Je la vois qui se voûte, dans ses gilets de laine, avec son regard un peu perdu et si gentil, elle répète qu’elle ne veut pas d’histoires. Nous la rassurons. Je lui dis que nous l’avons vu sa fille, Annette qui se disait malade. Antoinette ne l’a pas vue depuis longtemps explique-t-elle. Elle rentre chez elle. Je remarque qu’elle porte une chaussure noire et un chausson, beige. Ces petites traces de vie, ces fragments, parfois ça donne envie d’aller les entendre, les remonter jusqu’à leur source, celle que leurs regards pendant ces vingt secondes de silence où ils sont filmés ont laissé entendre. Frustration. D’autant que ce regard de grand-mère n’y sera pas, lui, dans le film.

Devant la Commanderie quelques visiteurs. Laura remarque sur une pancarte un tracé nommé « promenade de l’Enchanteur ». Je m’étonne. Quand nous repassons nous vérifions. En effet ils nomment Merlin pour indiquer des chemins de randonnée autour du village. On pourrait se croire non loin de Brocéliande. Nous avons fait toutes les maisons de ces deux rues du village. Nous partons donc en voiture rejoindre Merlin. Devant son portail une pancarte jaune qui indique que nous sommes sur le tracé de la promenade de l’Enchanteur. Etonnant. L’homme vient à notre rencontre. Il veut raconter sa vie, les « Boches » et le héros de la Résistance à Dijon, son domaine qu’il a dû quitter parce qu’ils ont installé « Mickey » non loin, sa venue à Arville vingt auparavant, ses cours de peinture, mais il ne se veut pas maitre, son goût pour les arbres, sa critique des cultivateurs et de leurs pesticides… En sortant nous prenons en photo Laura et Odilon, assise sur le capot de la voiture, elle a tout de la Vierge à l’enfant version lunettes de soleil.

Direction les fermes que nous pourrons rencontrer. La première pourrait être abandonnée. Sauf que tous les bâtiments semblent en bon état. Du moins leur toit. Excepté la voiture qui indiquerait une présence (mais souvent nous avons croisé des voitures garées devant des maisons vides), une dizaine de mangeoires indiquent une personne soucieuse des oiseaux. Finalement par la fenêtre on distingue une télé allumée. Je reconnais celui qui nous ouvre. Et se prête volontiers au jeu du film sans parole. À côté de la porte une autre semble bayer aux corneilles, vestige de ces vieilles portes en bois vissées sur des grandes charnières de métal. Tout semble laissé ainsi en l’état ; il nous explique qu’il travaillait dans le bâtiment en région parisienne, mais pour ses clients. À présent il aurait le temps mais plus la même forme. Avec ses mangeoires il nourrit une vingtaine d’espèces d’oiseaux différentes, faut bien, commente-t-il, vu les modes de production agricoles. Avant il y avait des petites propriétés, avec des maisons un peu partout. Ce n’était pas le modèle des gros bourgs, non, répond-il aux commentaires de Bénédicte sur le peu de monde à Arville. Les habitants sont dans la campagne, du moins ce qu’il en reste. Il nous accompagne jusqu’à sa mare. Autre élément courant de ces anciennes fermes. Sur le chemin qui nous ramène à Arville nous descendons le long du mur du château. Et découvrons un portail donnant sur une maison. Serait-ce la maison du gardien ? Non c’est un des descendants du châtelain du 17e s. qui nous ouvre, en souriant. Il est prévenu de notre passage, il fait partie des élus. Il s’interroge sur sa mine de travailleur de la terre avant d’accepter d’être filmé ainsi vêtu, si on l’assure qu’il ne semble pas trop ridicule. Bénédicte fait remarquer que nous avons rencontré beaucoup de personnes faisant leur jardin. C’est de saison, et il fait beau. Il commente qu’en effet, même s’il est un peu tôt encore, ce temps encourage à travailler. Après qu’il a posé devant son pas de porte arrive son épouse. Ils ne vivent pas sur place, même s’ils sont là souvent. En haut ce sont des cousins. C’est un domaine familial qui a toujours été habité. Il y a un siècle Arville comptait 300 habitants précise-t-il en réponse à la remarque sur le peu de personnes présentes alentour. Un peu fatiguées, nous ferons encore trois fermes en repartant. Le seul présent nous ouvre la fenêtre et la referme très vite, il semble plus préoccupé par ses classeurs de compta que par l’invitation qu’il a malgré tout – « ces choses-là, ça l’intéresse pas » – acceptée. Ailleurs seul un chien – un gros chien de garde – viendra renifler la voiture et nous faire douter un instant pouvoir la regagner.

Retour au QG, vite prendre des notes avant de repartir dîner et faire la fête, c’est le programme paraît-il.

Christine, veilleuse d’ici.