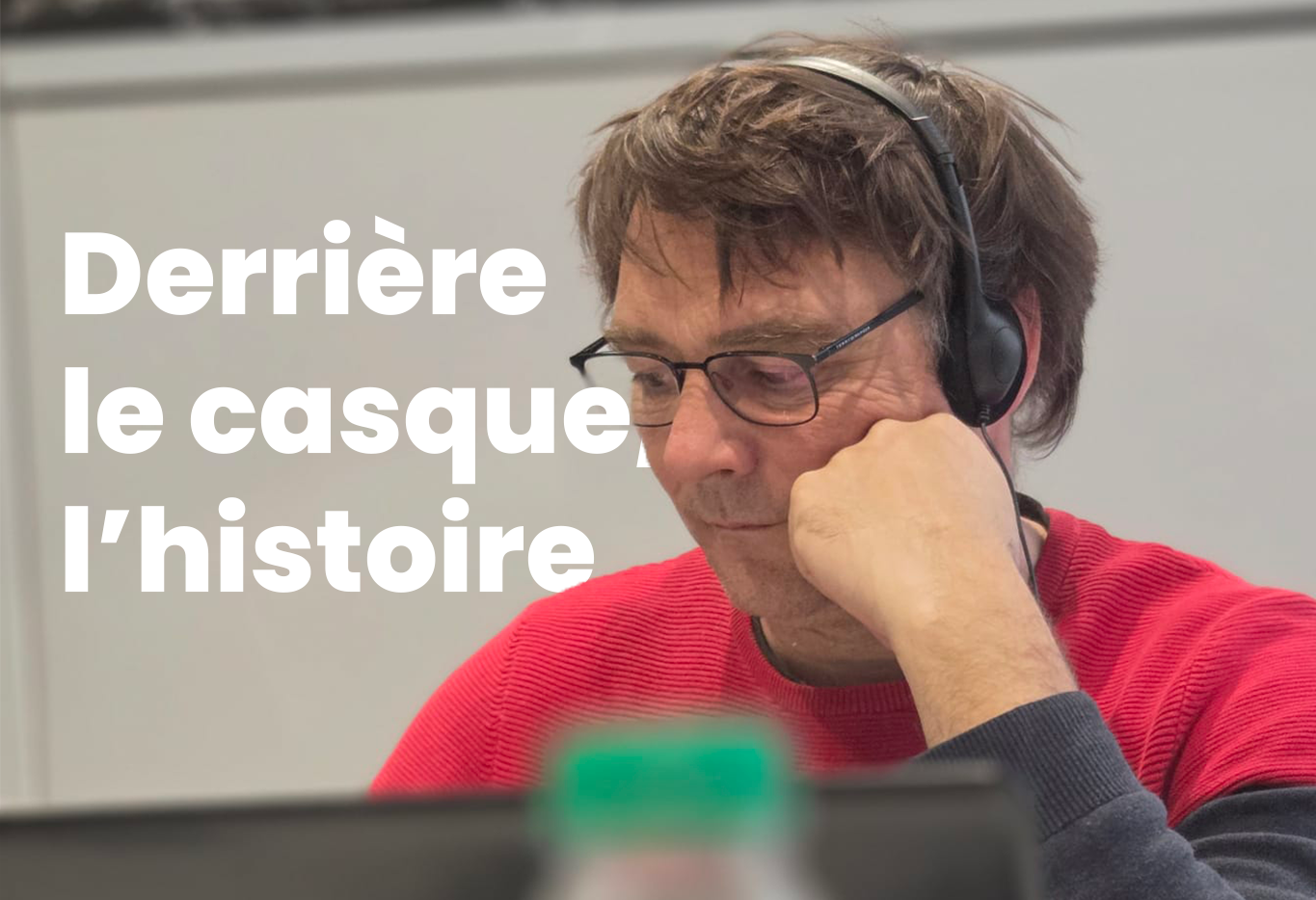

Thomas écoute avec cette concentration tranquille qui lui est propre, le menton posé dans la main, les yeux légèrement plissés derrière ses lunettes. On dirait qu’il ne se contente pas d’entendre: il traverse les mots, il les suit jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur place. Le casque posé sur ses oreilles n’est pas un outil, mais un passage. Ce qu’il capte ne passe pas seulement dans sa tête, mais dans une zone plus profonde, celle où le récit commence à respirer.

Sur l’écran, les voix défilent. Elles racontent, elles hésitent, elles bifurquent. Thomas les laisse venir. Il n’interrompt jamais ce qu’il écoute, même mentalement. Il accueille d’abord, il trie ensuite. Il repère un accent, une cadence, une phrase qui s’effile, un souvenir qui tremble. Il sent ce qui doit rester, ce qui doit être déplacé, ce qui doit être mis en face d’autre chose pour que l’ensemble prenne sens.

Il ne cherche pas à simplifier. Il cherche à comprendre l’ordre secret des mots, l’organisation intime d’une parole. Il sait que la vérité d’un récit ne se trouve pas dans les phrases parfaites, mais dans la manière dont les morceaux se tiennent les uns aux autres. Alors il écoute encore. Il note parfois. Il relève un détail, un écho, une manière singulière de dire « je », « nous », « là-bas », « ce jour-là ».

Devant lui, le bruit de la salle se dissout. Thomas devient un point fixe, un espace où les voix filmées viennent se poser pour être réarrangées. Il ne force rien: il remet les mots dans l’ordre qu’ils réclament. Cet ordre n’est jamais celui d’un manuel. C’est l’ordre d’une mémoire, l’ordre d’une vie qui se raconte sans méthode.

On comprend, en le regardant ainsi, que sa fonction dans le documentaire n’est pas seulement d’écrire. C’est de faire émerger ce qui était déjà là, mais dispersé. De donner à chaque parole la place exacte où elle peut exister pleinement.

Il écoute pour que le film puisse parler.